私、新刊は殆ど手に取りません。

基本お金がないので、出来れば十分に値が下がった後でブックオフで100円とか200円とかで買いたいというのが本音。安くなるまで待ち、時の洗礼を経てそれでも廃れない作品ならば読んでみよういうひねくれ者であります。

そんな私が新刊を、しかも新品で買ったのは、娘が『この本を読んでみたい』といい始めたからです。

小学生高学年の時、日本語のポップスを『色とりどりの~♪』と口ずさんでいる時、『色とりどりって意味わかる?』と聞くと、『私だってそれくらい分かるよ。鳥の種類でしょ』とドヤ顔で間違えたあなた。

日本語にも親しめるようにあの手この手を使ってきた甲斐がありました。くぅーっ。

ということで読みたかった本人より私が一足お先に楽しませて頂きました。

虐待を受けて育った女性と、同じく現在虐待を受けている中学生との偶然の出会い。少年を支え助けるプロセスで自らもまた心の傷を癒していく女性の物語。

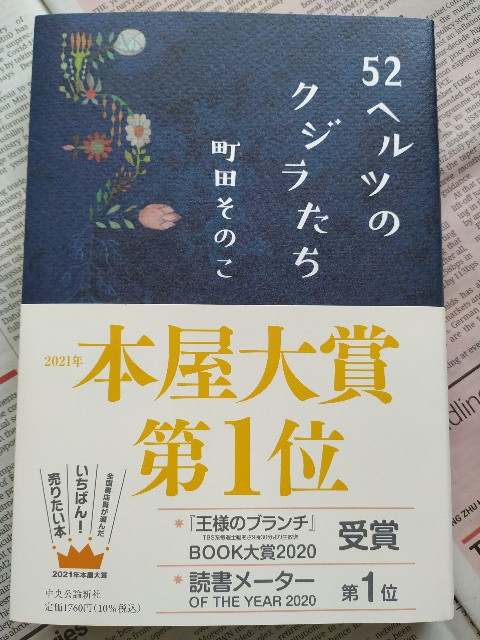

本屋大賞で1位を獲得した本作は、ネグレクトという重ためのテーマを取り扱っています。

でも、私が強い印象を受けたのは虐待という事実よりもむしろ個の支えあいの可能性、とでも言う新たな社会性の萌芽です。

育児放棄、虐待、連れ子の不幸というのは取り立てて新しい話でもないとは思いますが、その不運の取り囲むさまは大きく変遷してきたと思います。

かつては親族が介入する、地域で助け合う、何かあれば近所が警察・児相に通報するなどが考えられましたが、核家族化や都市化が社会のサポート体制を変えてしまったと私は感じています。

一方、本作主人公の貴瑚(きこ)と愛(いとし)という年齢も性別も違う赤の他人が支え合うさまは、これからの時代の個の支え合いの形なのかな、と感じました。貴瑚をかつて窮地から救ったアンさんがLGBTQに属する方だったということも、これからの時代は自由な個々人が制度・因襲・偏見などから解放されて個々人と連携してゆくことを暗示しているように思えました。

かつて批評家の宮台真司氏はこうした状況に『人的資本の増強』とか『包摂』という概念等で克服する方策を提案していました。その具体例をこの小説で見た気がしました。しなやかな個人が性別や年齢・社会的地位を越えて連携して支え合えるとすればそれはなかなかステキだなあと思いました。まあ社会の援助は引き続き必要ですが。

文章のテイストも至って軽快。

若い世代の話ぶりを躊躇なく導入しており、そこに現代性を強く感じました。また軽やかに推移するストーリー展開は、ネグレクトという重い事実を見て見ぬ振り・受け流すかのような、かかわりの少ない社会の乾いた感覚を与えていると感じました。

おわりに

ということで堪能させて頂きました。

いろいろと深読みしましたが、改めて申し上げる印象は、今風だなあ、という感じ。

時代や社会の変化は苦しみや摩擦も時に生むものですが、それに柔軟に対応する若い人たちに希望も見いだせる作品だと思います。

評価 ☆☆☆

2022/03/02